Los cactus conocidos como viejitos del noreste de México y su historia natural

Martha Gabriela Aguilar-Flores* ORCID: 0000-0002-8309-9688

Lorena Garrido-Olvera* ORCID: 0000-0001-8414-4519

Arturo Mora-Olivo* ORCID: 0000-0002-9654-0305

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

DOI: https://doi.org/10.29105/cienciauanl28.131-7

Viajando por la planicie costera del Golfo de México, a lo lejos, entre el bosque tropical seco, se alcanza a ver una colonia de viejitos, que sin duda son y serán una fuente de conocimiento en diferentes áreas de la biología.

¿QUÉ SON LOS VIEJITOS?

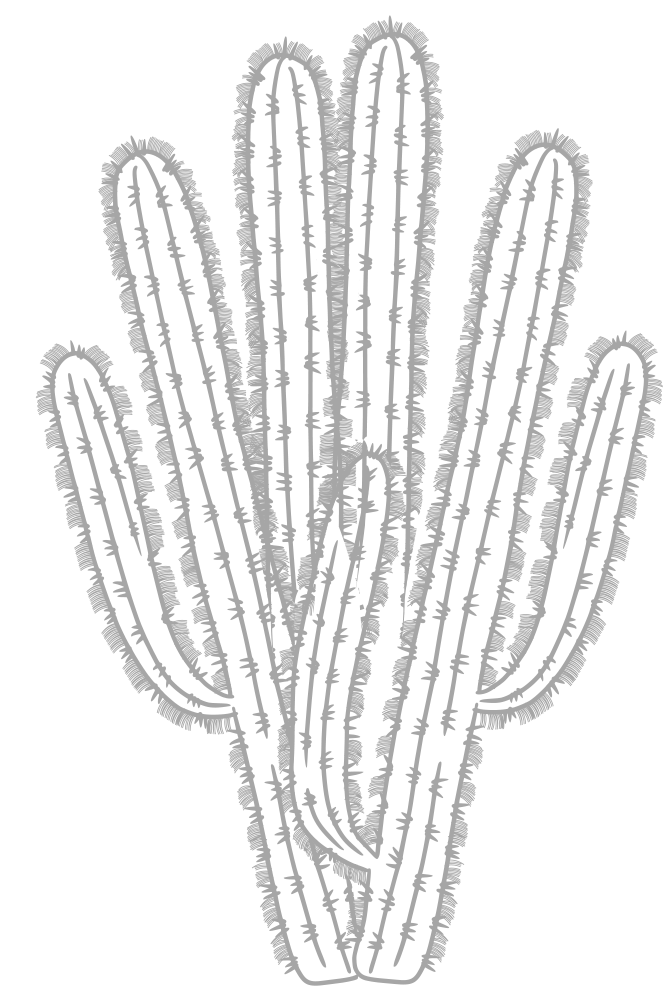

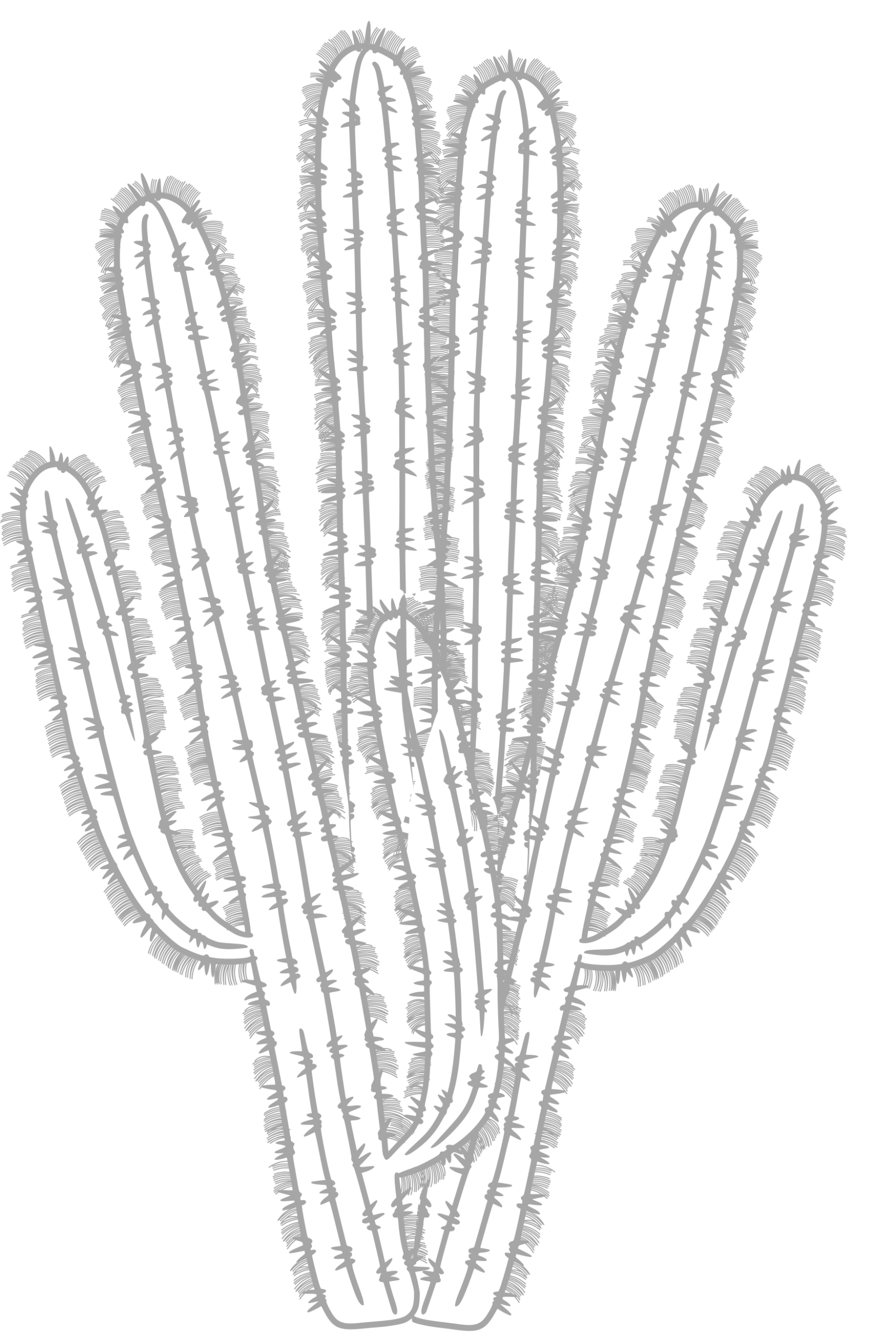

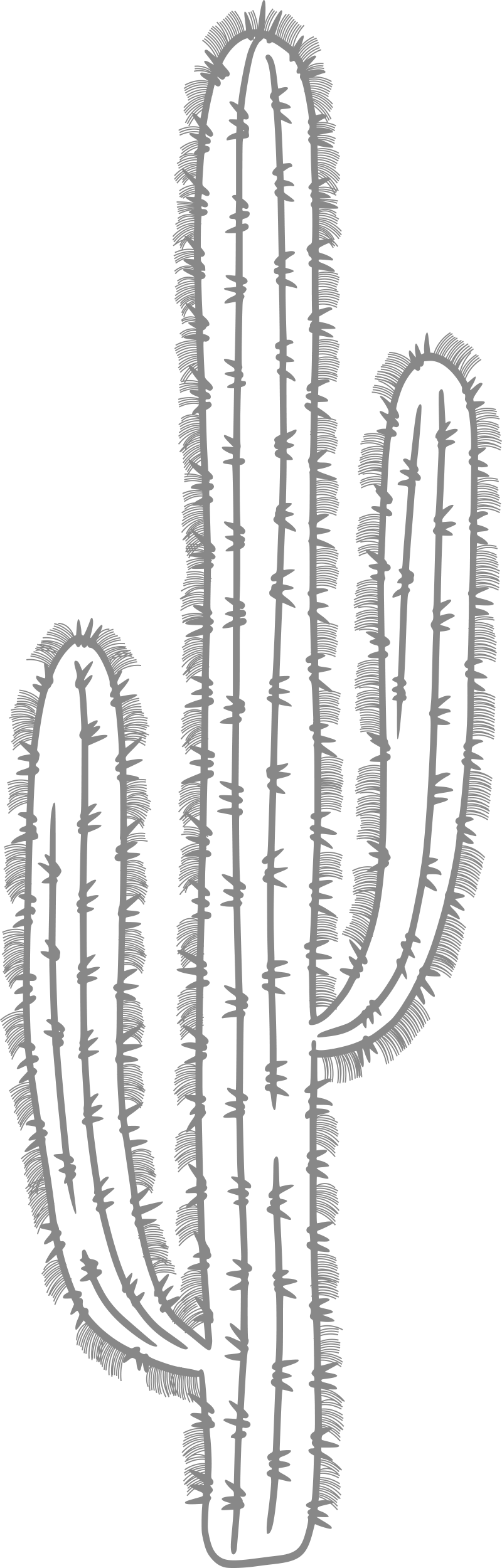

Con el nombre de viejitos se identifica a distintas cactáceas que durante la floración presentan, a lo largo de su cuerpo, y especialmente en la parte superior (llamado cefalio), un denso “pelo” blanco que da la apariencia de canas. Esto sucede particularmente con plantas columnares, por ejemplo, las del género Pilosocereus, que comprende 42 especies (Bravo-Hollis, 1978). Estas plantas se distribuyen en las zonas semiáridas de los bosques tropicales secos que se extienden desde el sureste de Estados Unidos, México, Centroamérica, al norte de los Andes y sureste de Brasil (Lavor et al., 2020; Franco-Estrada et al., 2022a). Sin embargo, Pilosocereus leucocephalus es una de las más comunes en el noreste de México y habita en las áreas bajas de la Sierra Madre Oriental. A ésta también se le conoce como órgano viejito o cabeza de viejito (Mora-Olivo et al., 2021), y es a la que nos referiremos a lo largo de este artículo (figura1).

¿CÓMO RECONOZCO A UN VIEJITO?

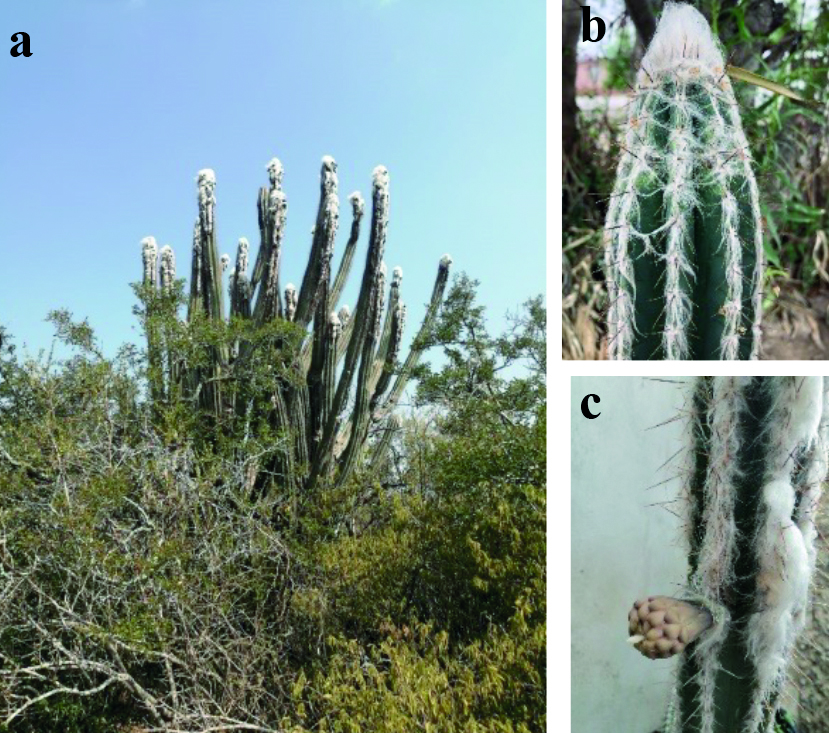

Los viejitos, igual que muchas cactáceas columnares, se caracterizan por la presencia de tallos erectos suculentos, con ramas que nacen desde la base y por tener troncos bien definidos que llegan a medir hasta seis metros de altura (figura 2a). Los tallos se encuentran segmentados formando costillas longitudinales, con la presencia de areolas, una de las estructuras que más las caracterizan y donde salen las espinas (que en realidad son hojas modificadas que aparecieron como un medio de sobrevivencia para evitar la pérdida de agua en las zonas áridas).

Aunque no poseen hojas normales, todo el cuerpo de P. leucocephalus es de color verde oscuro y azulado, por lo que son capaces de realizar fotosíntesis. Característicamente, en la parte superior de los tallos y en las costillas laterales aparecen largos pelos blanquecinos y lanosos, de donde toman el nombre coloquial que los distingue (figura 2b) (Bravo-Hollis, 1978; Anderson, 2001).

Figura 2. Vista general del viejito en localidades de Tamaulipas, a) ramas, b) tronco y costillas, c) flor.

¿DÓNDE CRECEN LOS VIEJITOS?

Un aspecto interesante en los viejitos es el lugar donde habitan, pues contrario a muchas cactáceas columnares que se extienden a lo largo de extensas planicies, éstos crecen en poblaciones agrupadas y se les puede ver restringidos a las laderas de las montañas, cañones, en las zonas altas de cerros y frecuentemente en zonas de peñascos con suelo escaso. Después de todo, está demostrado que las cavidades rocosas son más seguros para la supervivencia de sus semillas (Munguía-Rosas et al., 2008).

Respecto a los tipos de vegetación, los viejitos se desarrollan principalmente en selvas bajas caducifolias (bosques tropicales secos) y matorrales submontanos (Mora-Olivo et al., 2021). En México, se ubican en la costa Este, con poblaciones en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Centroamérica se encuentran en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Algunos investigadores, curiosos por conocer los factores que determinan su distribución geográfica, realizaron un trabajo con modelos de nicho ecológico, una herramienta con la que a través de algoritmos matemáticos se delimita la disposición espacial de una especie considerando factores como el clima. En otro estudio reciente se descubrió que la localización de los viejitos está asociada a variables ambientales, entre ellas la precipitación y la conductividad eléctrica del suelo. Ambas, a su vez, se asocian con la salinidad y el drenaje, factores que afectan directamente su ubicación, tomando en cuenta que la mayoría de los cactus son muy susceptibles a la pudrición por el exceso de humedad (Franco-Estrada et al., 2022b).

A pesar de que en general P. leucocephalus se encuentra ampliamente distribuido, sus poblaciones han tendido a ser discontinuas, es decir, separadas geográficamente entre ellas. Por esta razón es importante considerar los esfuerzos que realizan las autoridades para protegerlas. Por un lado, la Norma Oficial Mexicana 059-Semarnat-2010, que hace referencia a la lista de especies de flora y fauna silvestres de México en alguna categoría de riesgo, contempla a Pilosocereus cometes, ahora llamada Pilosocereus leucocephalus, en la categoría de sujeta a protección especial (Pr) con localización endémica o restringida a una cierta región. Por otro lado, a nivel internacional, la Lista Roja de Especies Amenazadas (Red List of Threatened Species) en 2009 dio a conocer una evaluación de las poblaciones de éstos y los ubicó en la categoría de preocupación menor (Least Concern), tendientes a decrecer, señalando que es una especie poco común.

¿POR QUÉ SON INTERESANTES LOS VIEJITOS?

Los viejitos tienen algunos atributos que los hacen especiales, entre otros se encuentran las flores en forma de campana, de color púrpura, rosa bronce o blanquecinas (figura 2c) (Hunt et al., 2006). Estas plantas presentan el síndrome de la quiropterofilia, es decir, que tienen adaptaciones en las flores que permiten atraer a los murciélagos para la polinización, por lo que se pensaría que en ellas esta acción es exclusivamente realizada por estos mamíferos voladores.

Sin embargo, en un estudio se demostró que, aunque son polinizados principalmente por visitantes nocturnos: murciélagos y polillas; también participan activamente otros conocidos diurnos: aves, colibríes y abejas (Munguía-Rosas et al., 2010a). Por lo que, con estos trabajos, en realidad se puede saber que el sistema de polinización es generalizado y no especializado como ocurre con otras cactáceas, por ejemplo, el cactus brasileño xique (Pilosocereus gounellei) al que polinizan exclusivamente esfíngidos (la llamada polilla esfinge) (Rocha et al., 2019).

Otra característica que los vuelve interesantes es la forma en que florecen, ya que lo hacen durante una noche. La floración ocurre en el periodo de primavera al verano, coincidiendo con la temporada más cálida del año, y los frutos comienzan a presentarse dos semanas después. Además, esta etapa es pulsada y asincrónica, es decir, no es continua sino más bien pausada, abriendo las flores por breves lapsos seguidos de semanas sin capullos, pero sólo en individuos que superan los dos metros de altura ya que la temperatura es la responsable de desencadenar el proceso (Munguía-Rosas et al., 2010b).

También es importante destacar las adaptaciones que los viejitos presentan para ser atractivos durante la dispersión de las semillas: frutos de color rojo brillante, carnosos y con cientos de pepitas pequeñas, lo cual hace que las aves y algunas hormigas ayuden a ese proceso (Munguía-Rosas et al., 2009). Increíblemente, tales adaptaciones, entre otras, han contribuido a que las poblaciones ancestrales de esta especie y de sus hermanas pertenecientes al grupo de Pilosocereus, que tuvieron su origen en Brasil, migraran con el paso del tiempo hasta cubrir las áreas amazónicas, Centroamérica y lograr extenderse en

América del Norte, así lo dieron a conocer algunos estudios genéticos (Calvente et al., 2017).

¿PARA QUÉ SE USAN LOS VIEJITOS?

Al igual que otras muchas especies de cactáceas, los viejitos eventualmente son utilizados como plantas ornamentales en jardines públicos y particulares, quizá por lo llamativo de los mechones blancos que coronan las partes superiores de los tallos. Adicionalmente, los lugareños suelen usarlos con fines de medicina tradicional, aunque aún no se conoce mucho sobre este tema. Asimismo, dado que los frutos son comestibles, en las comunidades rurales, las plantas frecuentemente son protegidas y manejadas con ese propósito (Bravo-Hollis, 1978).

REFLEXIÓN

Los viejitos y otras cactáceas que por su atractivo son saqueadas de su hábitat natural, merecen la protección de sus poblaciones, no sólo por los especialistas sino todas aquellas personas que, estando conscientes de la conservación de la biodiversidad, intentan que no desaparezcan. Si usted desea tener en su jardín particular un atractivo viejito, le invitamos a adquirir ejemplares en viveros certificados o que tengan los permisos oficiales para este ejercicio. Y aunque las autoridades competentes tienen la función de salvaguardar a ésta y a otras especies amenazadas, es importante que todos contribuyamos a detener su comercio ilícito con el objetivo de que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de la belleza de estas plantas en su hábitat natural.

* Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, México.

Contacto: a2153138002@alumnos.uat.edu.mx, lolvera@docentes.uat.edu.mx, amorao@docentes.uat.edu.mx

REFERENCIAS

Anderson, Edward F. (2001). The Cactus Family, Timber Press, Inc.

Bravo-Hollis, Helia. (1978). Las cactáceas de México, Volumen 1, Universidad Nacional Autónoma de México.

Calvente, Alice, Moraes, Evandro M., Lavor, Pâmela, et al. (2017). Phylogenetic analyses of Pilosocereus (Cactaceae) inferred from plastid and nuclear sequences, Botanical Journal of the Linnean Society, 183(1), 25-38, https://doi.org/10.1111/boj.12491

Franco-Estrada, Daniel, Barrios, Duniel, Cervantes, Cristian, R., et al. (2022a). Phylogenetic and morphological analyses of Pilosocereus leucocephalus group s.s. (Cactaceae) reveal new taxonomical implications, Journal of Plant Research, 135, 423-442, https://doi.org/10.1007/s10265-022-01384-x

Franco-Estrada, Daniel, Ortiz, Enrique, Villaseñor, José L., et al. (2022b). Species distribution modelling and predictor variables for species distribution and niche preferences of Pilosocereus leucocephalus group s.s. (Cactaceae), Systematics and Biodiversity, 20(1), 1-17, https://doi.org/10.1080/14772000.2022.2128928

Hunt, David R., Taylor, Nigel P., y Charles, Graham. (2006). The New Cactus Lexicon, DH Books.

Lavor, Pâmela, Versieux, Leonardo M., y Calvente, Alice. (2020). Phylogenetic relationships of Pilosocereus (Cactaceae) and taxonomic implications, Plant-Now, 1(2), 52-70, https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12895124

Mora-Olivo, Arturo, Guerra-Pérez, Antonio, y González-Romo, Claudia E. (2021). Árboles de la Reserva El Cielo: nomenclatura y uso tradicional, Colofón Ediciones Académicas, Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Munguía-Rosas, Miguel A., y Sosa, Vinicio J. (2008). Nurse plants vs. nurse objects: effects of woody plants and rocky cavities on the recruitment of the Pilosocereus leucocephalus columnar cactus, Annals of Botany, 101(1), 175-185, https://doi.org/10.1093/aob/mcm302

Munguía-Rosas Miguel A., Jácome-Flores Miguel E., Sosa, Vinicio J., et al. (2009). Removal of Pilosocereus leucocephalus (Cactaceae, tribe Cereeae) seeds by ants and their potential role as primary seed dispersers, Journal of Arid Environments, 73, 578-581, https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2008.12.017

Munguía-Rosas, Miguel A., Sosa, Vinicio J., y Jácome-Flores, Miguel E. (2010a). Pollination system of the Pilosocereus leucocephalus columnar cactus (tribe Cereeae) in eastern México, Plant Biology, 12(4), 578- 586, https://doi.org/10.1111/j.14388677.2009.00254.x

Munguía-Rosas, Miguel A., y Sosa, Vinicio J. (2010b). Phenology of Pilosocereus leucocephalus (Cactaceae, tribe Cereeae): a columnar cactus with asynchronous pulsed flowering, Plant Ecology, 211, 191-201, https:// doi.org/10.1007/s11258-010-9784-z

Rocha, Emerson A., Domingos-Melo, Arthur, Zappi, Daniela C., et al. (2019). Reproductive biology of columnar cacti: are bats the only protagonists in the pollination of Pilosocereus, a typical chiropterophilous genus?, Folia Geobotanica, 54, 239-256, https://doi. org/10.1007/s12224-019-09357-0