Cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) en riego deficitario y suelo enriquecido con estiércol caprino

Luis Eduardo Tamayo-Ruiz* ORCID: 0000-0002-5377-8233

Patricio Rivera-Ortiz** ORCID: 0000-0002-1095-5826

Efraín Neri-Ramírez** ORCID: 0000-0003-1547-9942

RESUMEN

La escasez hídrica afecta la agricultura, específicamente al cultivo del tomate, cuyas necesidades de agua impactan en su rendimiento. En este estudio, realizado en un invernadero con un sustrato de suelo-estiércol caprino, se estimó el riego basado en evapotranspiración. El objetivo fue evaluar el rendimiento de tomate en sustrato enriquecido bajo diferentes dosis de riego. Los resultados indican que diferentes volúmenes de riego no afectan el rendimiento, pero sí influyen en la productividad de agua y en la concentración de sólidos solubles totales. Reducir los volúmenes de riego en combinación con sustratos enriquecidos con estiércol es factible a nivel huerto familiar.

Palabras clave: calidad de tomate, sustrato agrícola, uso eficiente del agua.

ABSTRACT

Water scarcity affects agriculture, specifically tomato cultivation, whose water needs impact its yield. This study, conducted in greenhouses using a substrate of soil-goat manure, estimated irrigation based on evapotranspiration. The objective was to evaluate tomato yield in enriched substrate under different irrigation doses. The results indicate that different irrigation volumes do not affect yield, but they do influence water productivity and total soluble solids concentration. Reducing irrigation volumes in combination with substrates enriched with manure is feasible at the household garden level.

Key words: soil substrate, tomato quality, water use efficiency.

Los huertos tienen distintos propósitos, desde ecológicos, culinarios, educativos, hasta estéticos-recreacionales y económicos (Istrate et al., 2021), pero su principal impacto es sobre la seguridad alimentaria (Castañeda-Navarrete, 2021), concepto que hace referencia a que todas las personas, en todo momento, tengan acceso físico y económico a alimentos seguros y nutritivos en función de su dieta y preferencias para una vida activa y sana (FAO, 2008), por ello es necesario cuidar aspectos relacionados con la adición de compostas, estiércol, rotación de cultivos, manejo de residuos y herramientas clave para mejorar la fertilidad del suelo y la calidad de los alimentos (Istrate et al., 2021).

En ese sentido, el cultivo del tomate en sustratos representa una fuerte inversión económica, por lo que es posible mitigar los costos asociados mediante la utilización de estiércoles mezclados con suelo local (López et al., 2001; Kihanda et al., 2004). El uso de éstos beneficia al terreno en cuanto al intercambio catiónico, pH acorde con los valores requeridos, menores tiempos de maduración (Amorim et al., 2018), aunque el estiércol caprino es el que constituye una opción superior al bovino y la gallinaza, por su mayor contenido de materia orgánica, nitrógeno total, fósforo, calcio y potasio intercambiable y magnesio (Amorim et al., 2018; Sutopo y Aji, 2020).

En el contexto del cultivo del tomate, las necesidades hídricas diarias en cada etapa oscilan entre 1,800 a 2,700 ml de agua por planta (Snyder, 2016). Estos rangos pueden variar en función de la temporada, las condiciones meteorológicas, el cultivar, el sistema de producción, el tipo de suelo, su fertilización, la cantidad y calidad del agua y el método de riego (Flores et al., 2007; Kuşçu et al., 2014). No obstante, es importante conocer que la escasez hídrica se extiende rápidamente en distintas partes del mundo debido a la falta de lluvia y los altos niveles de consumo de agua para la producción de alimentos, a la par del crecimiento poblacional (Postel, 1998).

En ese sentido, es crítico considerar la eficiencia del uso del agua (EUA) en la agricultura en todos los sistemas productivos (Cuanalo y Guerra, 2008), donde el riego deficitario podría ser una opción viable con miras a aumentar la EUA (Tamayo-Ruiz et al., 2021), si se considera que el estatus de este elemento en México es un recurso sobreexplotado y crítico en zonas áridas (Martínez y Patiño, 2012). Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar el rendimiento y calidad de fruto del cultivo de tomate en una mezcla de suelo y estiércol caprino en situación de riego deficitario.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo bajo condiciones de invernadero en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT en Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre octubre de 2017 y febrero de 2018. Con un registro de temperatura media de 23.6°C. El material vegetal empleado fue tomate tipo saladette, variedad Río Grande, de crecimiento determinado. Se utilizó una mezcla de suelo arcilloso y estiércol caprino seco como base, en una relación 85:15% v:v, respectivamente.

El sustrato presentó un pH de 84. , sin problemas de salinidad (04. 5 mS/cm), con contenido de 3.52% de materia orgánica y 0.21% de nitrógeno total. El estiércol tuvo una fase de solarización de 50 días, posteriormente se mezcló y se estabilizó la conductividad eléctrica a través de lavados de suelo. Los tratamientos estudiados se definieron con base en la evapotranspiración potencial (ETP) del cultivo, la cual fue estimada con la ecuación Jensen-Haise (Jensen y Haise, 1963), ajustada con la temperatura media máxima y mínima anual de los meses de evaluación, datos obtenidos de la estación meteorológica No. 22116 del periodo 1951-2010.

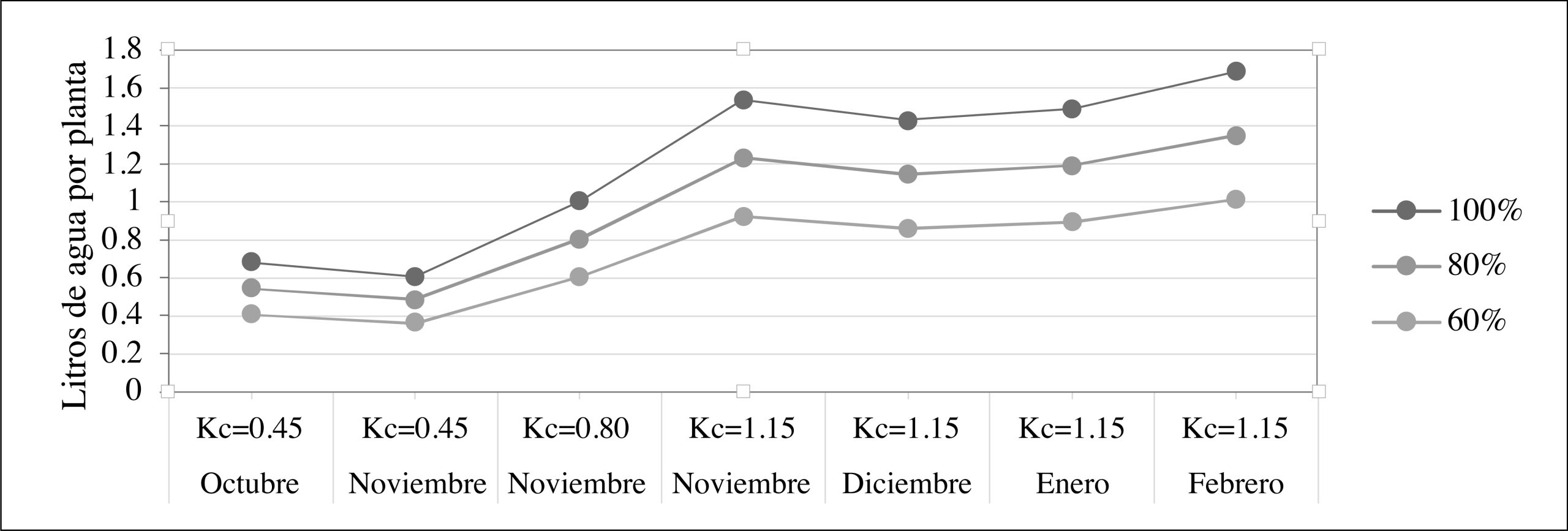

Para la determinación de los volúmenes se empleó el valor de la ETP, el coeficiente del cultivo (0.45, 0.80, 1.15), la eficiencia de riego (100), distancia entre hileras (80 cm) y plantas (50 cm). Se calculó el volumen al 100% y los tratamientos 2 y 3 constituyeron el 80 y 60% de la cantidad de agua requerida (figura 1) y se utilizó la solución nutritiva de Hoagland de mantenimiento a una concentración del 50%, preparada con nitratos de amonio, de potasio, de calcio, sulfato de magnesio y ácido fosfórico (Hoagland y Arnon, 1950).

Para evaluar el rendimiento del cultivo se cosecharon los tres primeros racimos y se pesaron en una balanza de precisión. La productividad de agua (PA) se calculó dividiendo la producción de frutos en toneladas entre el consumo total en m3 de las unidades experimentales de cada tratamiento, determinando así la productividad (kg/m3). Para el crecimiento de la planta se registró la altura y el grosor del tallo. El calibre del tomate se determinó midiendo el diámetro ecuatorial y polar con un vernier digital.

El contenido de sólidos solubles totales se evaluó por triplicado en el primer fruto maduro de cada racimo utilizando un refractómetro digital. El experimento se realizó bajo un diseño completamente al azar con tres niveles de riego (100, 80 y 60%) y seis repeticiones, en total 18 unidades experimentales. Se realizaron los análisis de varianza y se aplicó la prueba de Tukey para la comparación de medias (p=0.05). Se utilizó el paquete estadístico SAS versión 9.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

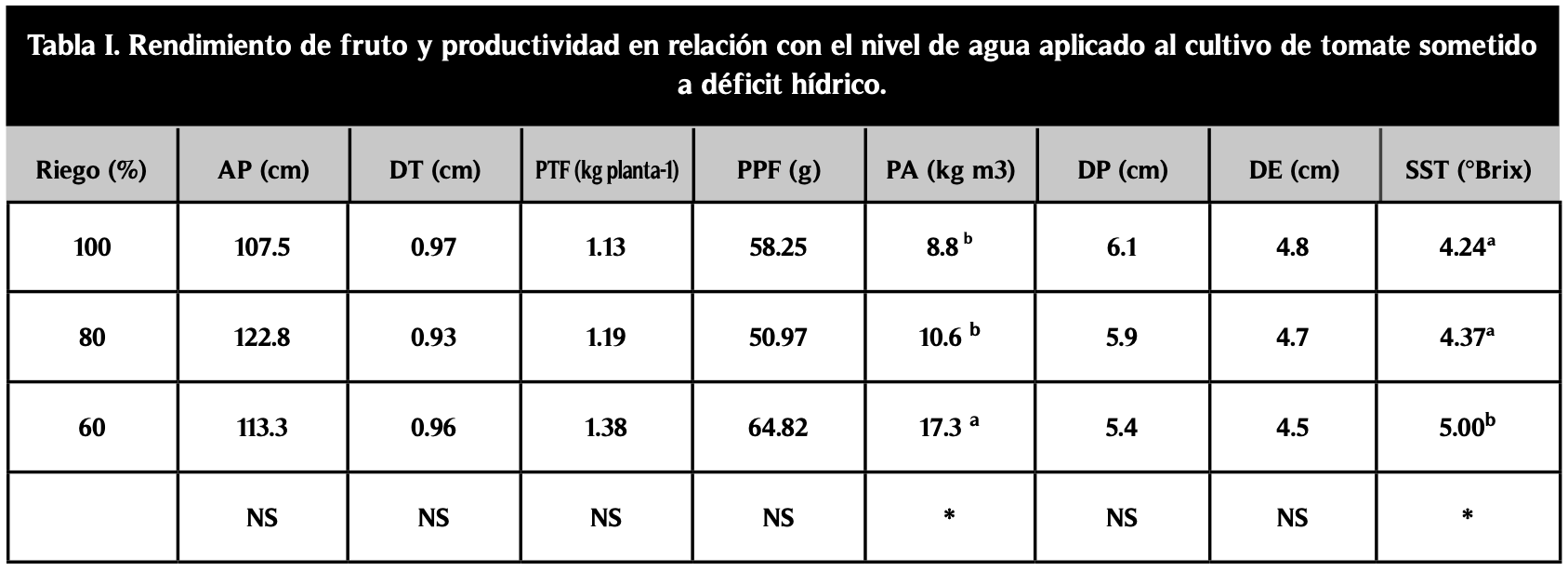

La altura de la planta y el diámetro de tallo no se vieron afectados por los tratamientos de riego (tabla I). El análisis estadístico no reflejó diferencia significativa de modo que todas las plantas crecieron a alturas similares con un promedio de 114.4 cm.

Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, según la prueba de Tukey (p = 0.05). AP: altura de planta, DT: diámetro de tallo, PTF: peso total de fruto, PA: productividad de agua, DP: diámetro polar de fruto, DE: diámetro ecuatorial de fruto, SST: sólidos solubles totales, NS: no significativo

En cuanto al rendimiento, no se presentó diferencia significativa en la producción ni en el peso promedio del tomate al comparar los diferentes volúmenes de riego (tabla I), la producción promedio fue de 1.23 kg planta-¹ en cada tratamiento. En contraste, la variable productividad de agua (tabla I) sugiere que se pueden reducir los volúmenes hasta un 40% sin afectar significativamente el rendimiento. Este hallazgo coincide con lo reportado por Patanè et al. (2011) y Kuşçu et al. (2014), quienes emplearon marcos de riego deficitario con productividad de agua similares.

El diámetro ecuatorial no varió significativamente (tabla I), pero en términos de calibre, los frutos bajo riego deficitario al 100 y 80% superaron en promedio los 4.7 cm, clasificándolos como calibre 6, mientras que al 60% los diámetros en promedio fueron superiores a 4.0 cm, categorizándolos como calibre 5 de acuerdo con el Codex Alimentarius (FAO, 2007).

Respecto al contenido de sólidos solubles totales (SST), el riego deficitario al 60% se destacó por frutos con la mayor concentración (tabla I), en contraste con el de 100 y 80%, que mantuvieron una calidad aceptable, sin superar los 4.5 °Brix, valor esperado en producto maduro (Siller y Báez, 2009). La concentración de sólidos solubles aumentó conforme disminuyó el volumen hídrico (Patanè et al., 2011), si bien los rendimientos asociados al uso del riego deficitario presentaron ventajas, lo hicieron para aumentar la calidad en cuanto al contenido de sólidos solubles totales, dicha característica es apreciada en tomates destinados al procesamiento industrial, pero no se descarta el consumo en fresco (Patanè et al., 2011).

CONCLUSIONES

El cultivo de tomates en macetas utilizando una mezcla de suelo agrícola y estiércol caprino demostró un crecimiento y rendimiento de frutos consistentes, independientemente de los niveles de riego. Aunque se observó estrés hídrico, medido por la concentración de sólidos solubles totales y la productividad del agua, éste no tuvo efectos severos debido a la capacidad de retención del sustrato enriquecido. Por lo tanto, sería factible reducir los volúmenes de riego sin comprometer el rendimiento, lo que sugiere su viabilidad para su implementación en huertos familiares.

* Universidad del Valle de México, Ciudad Victoria, México.

Contacto: luis_tamayor@my.uvm.edu.mx

** Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, México.

Contacto: lida@docentes.uat.edu.mx, eneri@docentes.uat.edu.mx

REFERENCIAS

Cuanalo, Heriberto E., Guerra, Rogelio R. (2008). Homegarden production and productivity in a Mayan community of Yucatán, Human Ecology, 36(3), 423-433.

Food and Agriculture Organization. (2007). Codex Stan 293-2007, http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/

Food and Agriculture Organization. (2008). An introduction to the basic concepts of food security, Food Security Information for Action Practical Guides, EC–FAO Food Security Programme.

Hoagland, D.R., y Arnon, D.I. (1950). The water-culture method for growing plants without soil, Circular, California agricultural experiment station, 347, 32 p.

Istrate, Ana M.R., Cojocaru, Alexandru, Teliban, Gabriel C., et al. (2021). Classification of family vegetable gardens, Lucrari Stiintifice, Universitatea de Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi, Seria Horticultura, 64(1):71-80.

Jensen, Marvin E., y Haise, Howard R. (1963). Estimating evapotranspiration from solar radiation, Journal of the Irrigation and Drainage Division, 89(4), 15-41.

Kihanda, F.M., Warren, G.P., y Micheni, A.N. (2007). Effects of manure application on crop yield and soil chemical properties in a long-term field trial in semi-arid Kenya, In Advances in integrated soil fertility management in sub-Saharan Africa: Challenges and Opportunities (pp. 471-486). Springer Netherlands.

Kuşçu, Hayretin., Turhan, Ahmet, y Demir, Ali O. (2014). The response of processing tomato to deficit irrigation at various phenological stages in a sub-humid environment, Agricultural Water Management, 133, 92-103.

Martínez-Austria, Polioptro F., y Patiño-Gómez, Carlos. (2012). Efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en México, Tecnología y Ciencias del Agua, 3(1), 5-20.

Patanè, Cristina, Tringali, Simona, y Sortino, Orazio. (2011). Effects of deficit irrigation on biomass, yield, water productivity and fruit quality of processing tomato under semi-arid Mediterranean climate conditions, Scientia Horticulturae, 129(4), 5905-96.

Rodríguez, A., Prieto, H., Baselga, J., et al. (1993). Influencia de la dosis de riego y de la fertilización nitrogenada sobre la calidad industrial y la composición mineral de los frutos de tomate para concentrado, Actas de Horticultura, 10(2), 1098-1103.

Siller, C.J.H., y Baez, M.A. (2009). Recolección, empaque y manejo de poscosecha (pp. 409-426). En Castellanos, J.Z. y C. Borbón-Morales. INTAGRI-AMHPAC. Panorama de la agricultura en México. Manual de producción de tomate en invernadero, INTAGRI-México.

Snyder, R. G. (2006). Guía del cultivo del tomate en invernaderos. Mississippi State University Extension State.

Tamayo-Ruiz, Luis. E., Rivera-Ortiz, Patricio, y Neri-Ramírez, Efraín. (2020). Producción de tomate con bajo volumen de agua para riego, Revista CienciaUANL, 23(99), 8-15.

Castañeda-Navarrete, Jennifer. (2021). Homegarden diversity and food security in southern México, Food security, 13(3), 669-683.

Recibido: 13/02/2024

Aceptado: 03/05/2024